齢30になろうかという夏、周りではにわかに人生のひとステップを仏国で踏もうとする人たちがたくさんいて。

ある人は仏国へと旅立ち、ある人は翌年の婚姻を仏国で申し出て、ある人はやはり仏国へと旅立っていった。

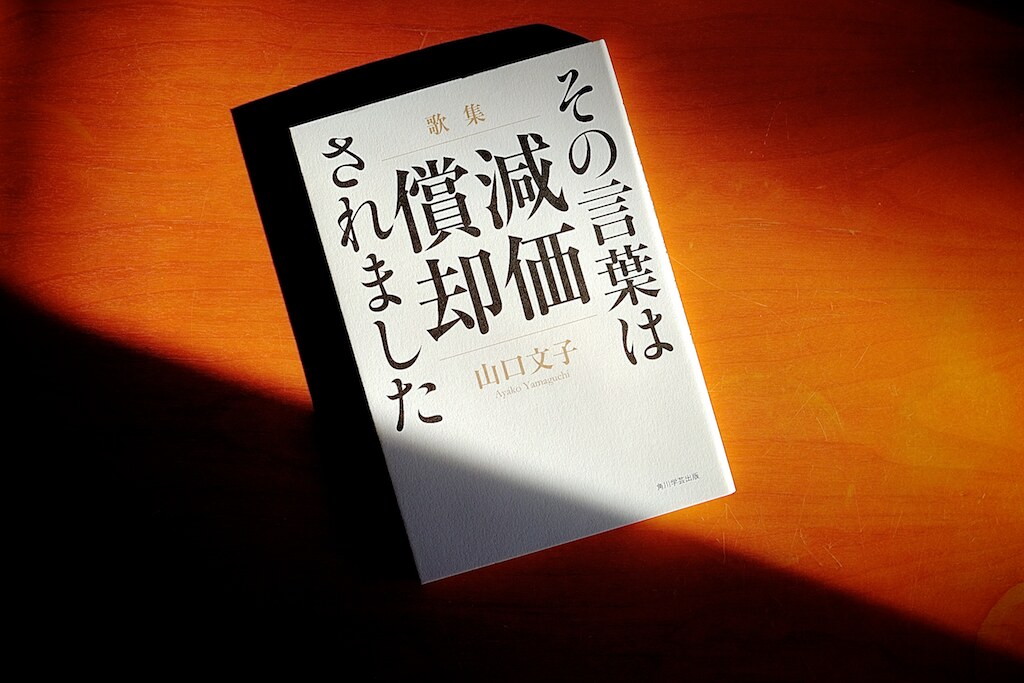

東京にしばらく滞在する中で、ようやく果たせたのは山口文子との再会と、彼女の書き重ねてきた短歌との出会い。歌人である彼女は先般、自身のこれまでの歌をまとめた歌集を出版したが、そこにまとめられた歌は、彼女が高校生の頃に歌われたものもあり、いかに彼女が早熟なひとであったかが31文字の節々から伝わってくる。

旧制の建物を解体し、ガラス張りの建物を作ることにばかり執心する大学で、同じ文学部の同級生であった彼女とは、フランス語を学ぶ授業で一緒だった。専攻でもないにも関わらずほかにも何人かの、フランス語を学ぶ生徒たちがいて、仏語専攻の生徒に混じって奮闘する僕たちはわりかし教授先生からは好意的に思われていたとおもう。

自転車、ツール・ド・フランスのためにフランス語を学ぶことが人生の一義だった当時の僕は、特にフランスと所縁なくも熱心にフランス語を学ぶ彼女たち(フランス語の進んだクラスはほとんど女の子たちしかいなかった)を不思議に思ったものだった。彼女達の興味がどこにあったのかはわからないけれど、のちにカフェでコーヒーを飲みに行くような仲となった山口文子が「私、短歌をやっているの」と告白した際に、この人は言葉の人だったのだとすとんと納得がいった。

短歌と日常的に親しんでいる人というのは、この1億2000万の日本の中でどれくらいいるものだろう? 川柳との違いをちゃんと説明できる人がどれくらいいるものだろう? 僕はどちらでもない、(おそらくは)多数派のひとりだった。

彼女の印象的なエピソードはこの次にやってくる。

勉強したフランス語を活かすべく、あるいはより伸ばすべく夏休みにフランスの地方都市にある語学学校で夏季集中の授業を受けてきたのだという。学生の夏休みの過ごし方としてはなかなかに有意義なものだ。長い夏休みが明けた秋空の気持ちいい後期、彼女から聞いた滞仏の具合はなかなかに厳しい現実を突きつけられたようで、それ以後彼女からフランス語についての話題を聞くことはなかった。

言葉の通じない環境は想像以上に苦しかったようで、語学学校の授業もそこそこに、後半は日本から持ち込んだ数冊の文庫本を読んでは涙していたのだという。そうして彼女の夏のフランスはほろ苦い思い出として終わってしまった……。

その次の夏に、今度は僕がフランスに行くことになった。出発前に彼女が餞別にくれたものが、短歌だった。

僕はその時でも(そして今も)短歌がどんなものなのか、何を表現する芸術なのかが知らないでいたのだけれど、そこに綴られていたいくつもの歌からはのびのびと、少し皮肉に満ちていながらも爽やかなひとりの人生が浮かび上がっていて、心底感心したのだった。好きで書いてる、というレベルじゃないことは、無知な僕にもよくわかった。言葉を掘り返し、削り磨く時間を経た連なりが、インクジェットプリンタで出力されたその文字には滲んでいた。

その短歌のお礼ができないまま、僕はフランスへ旅立ち、いくつかの自転車レースを見たり、欧州をたくさん旅したり、哲学の勉強を(するフリを)したりして、帰ってきた時には彼女を含む同級生はみんな卒業してしまっていた。

映画が好きだった彼女は、その後、OLなんかも経験しつつも、映画の最高学府と呼んでも差し支えないであろう大学院へ入学し、脚本を手がけたりと会う度に忙しそうにしていた。

僕が齢30になろうということは、彼女もまた30になる年で、その節目に彼女は自身初めての歌集を出版した。早速、Amazonで予約をして届くのを楽しみにしていたのだが、発売日を過ぎても一向に送られてくる気配もなく、そのうち、「お届けできる見込みが少ないのでキャンセルをお勧めします」という旨のメールが来る始末。どうやら少ない発行部数に対して、多くの注文があったらしく、その後東京に出張がある度に、東京中の大きい書店をくまなく探してみたけれど、どこでも「品切れ」とレシート状のつれない返事が備え付けのPCから吐き出されてくるばかりだった。

実際に書店に行って、歌集を探してみると、その棚の小さいことに気づかされる。詩は大きい。日本のものも、外国のものもある。俳句は日本のものしかないけれど、それなりに大きい。短歌となると、途端に小さくなる。簡素な背表紙が並ぶ棚に目線を何往復もさせて山口嬢の名前を探しても、それはいつも徒労に終わるのだった。

そんな棚探しの中でいくつかの出会いもあった。これこそが本屋のダイナミズム。実店舗での悦びである。詩歌の棚でひときわビビッドな最果タヒの詩集。前々から気にはなっていたものの、時間を持て余していた新潟訪問の折りに、、大型書店で求めてみた。「最果ての地で最果タヒを読むことにします」とウィットに富んだつもりのInstagramでも投稿しようと思ったけれど、新潟出身の友人が気を悪くしたらいけないと思ってやめた。結局その夜は日本酒に溺れる愉しい酒宴となり、しばらく読まないままになってしまった。

歌集の棚に必ずあるのは穂村弘の名前。僕の中で、なぜか種村季弘と重なってしまっていて、短歌までやっていたのかと恐る恐るエッセイ集を手に取ったら、予想と違う軽快な「おじさんトーク」が訥々と炸裂していて驚かされた。やけに現代的な主題だとおもったら別人だった。まぁ。

そうして歌集と出会えないままに時は流れて、今夏。なんと彼女は再びフランスに行くのだという。歌集をまとめながら、この数年は再びフランス語を勉強していたのだとか。旅立つ数日前にちょうど東京にいたこともあって彼女と会うことができて、そこで歌集をいただいた。

この年齢になって感じる哀しさが綴られているかとおもえば、思春期と呼ぶしかない筆の運びから生まれた歌、同じ屋根の下でフランス語を学んでいた頃に歌われたであろう作品までが、丁寧に詰められていた。時に形式を逸脱する表現も許してくれるような短歌の懐の深さに、少し触れられたような気がする。

5/7/5/7/7という制約が磨く言葉の芸術。言葉を詰めるより、思考や観察力をより鋭利にすることが簡潔の極地に至る道なのだと思わされる。柔らかい物腰の裏で、的確すぎる人物評をみせた学生時代の彼女が思い出される。

フランス語と、その言葉によって作られてきたフランスの人々と文化に触れて彼女の作品がどう変化していくか、楽しみにしています。短歌にも、アルファベット横文字のフランス語の綴りが登場する日も、そう遠くないのかなぁ。

言葉の強さというものを、改めて実感する最近。